|

清水孝 ホームページ

中川町の沿革

|

天塩川流域への入植

|

天塩川は流域面積5,590km2、延長256kmの大河であり、下流域の天塩郡(天塩、幌延)は明治31年(1898)から殖民地

区画の貸下が始まり、本願寺農場、法華農場、天塩農場などが入植した。

上流域の上川郡には明治32年に北海道最後の屯田兵 100 戸、家族を合わせて 622 名が士別に入植した。翌33年に

は天塩河口から下名寄村(美深)の間に長門船(全長15メートル、幅3.2メートル、積載量40石の苫船)と呼ばれた運搬

船が運航を始め、内陸部で収穫された農産物は天塩港を中継基地として、小樽に出荷されるようになる。

天塩国の年別移住戸数

|

明治29年

|

明治30年

|

明治31年

|

明治32年

|

明治33年

|

明治34年

|

明治35年

|

明治36年

|

|

中川郡

|

|

|

|

|

3

|

70

|

129

|

61

|

|

上川郡

|

|

|

|

436

|

127

|

508

|

621

|

244

|

|

天塩郡

|

2

|

74

|

116

|

64

|

183

|

76

|

93

|

48

|

|

苫前郡

|

171

|

188

|

87

|

78

|

101

|

111

|

147

|

44

|

|

留萌郡

|

97

|

52

|

79

|

62

|

58

|

91

|

97

|

32

|

|

増毛郡

|

1

|

13

|

5

|

27

|

23

|

22

|

4

|

8

|

|

計

|

271

|

327

|

287

|

667

|

495

|

878

|

1091

|

437

|

天塩川の長門船

|

|

|

|

中川御料地の貸下

|

明治33年(1900)皇室財産として帝室御料地に設定されていた天塩川流域の雄信内から咲来に至る11,121町歩の区

画測量が開始され、農耕予定地2,580 区画、 7,710 町歩、市街予定地2ケ所(咲来、誉平)の区画に区分された。このう

ち中川御料地(音威子府を含む)は 1,872 区画(5,629 町歩)である。区画単位は、300間(約540m)毎に碁盤の目に幅10

間(18m)の基線道路を設定し、この300間四方を6等分して間口100間×奥行150間に分割した面積5 町歩(15,000坪)

を1戸分とした。

明治36年(1903)11月、誉平市街に「宮内省御料局札幌支庁農業課天塩臨時派出所」が設置され中川御料地の貸下げ

を開始する。中川町は、この年の御料地開設をもって開基となす。

貸下げは、数戸の家族集団や小作人を伴い移住に必要な資金を用意できるものを対象とした。

中川御料地は、比較的自然的条件に恵まれ、可耕地面積も広いことから、貸下げ当初は、周辺の遠別原野、天塩川口

原野など殖民地からの移住者が多く、本州からの直接入植者は少なかった。

全道的にみて比較的遅れて開拓に着手された天塩国のなかでも、中川は最も遅く開拓が行われた地域である。

明治41年(1908)御料局の臨時派出所は「帝室林野管理局札幌支局中川出張所」となり、「耕作施行方策」により雄信

内、誉平、咲来に模範農場を設け、入植者の農業の知識の向上と地域に適した農作物の試験耕作や農業指導を行っ

た。その後、全国各地で発生した農民運動により大正12年に帝室管理局中川出張所を廃止、中川御料地は大正 13

年にはすべて払い下げられた。

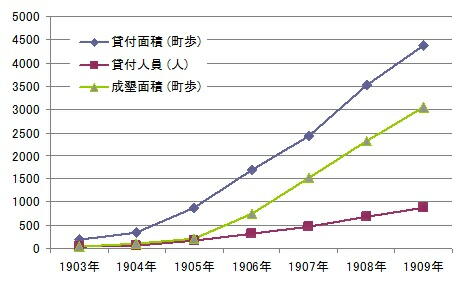

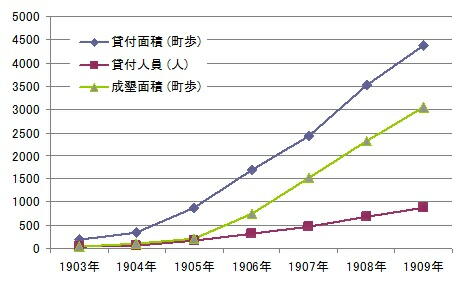

中川御料地年度別貸付、成墾面積

|

貸付面積(町歩)

|

貸付人員(人)

|

成墾面積(町歩)

|

|

明治36年(1903)

|

183.0

|

35

|

37.8

|

|

明治37年(1904)

|

169.7

|

32

|

60.2

|

|

明治38年(1905)

|

525.9

|

100

|

127.1

|

|

明治39年(1906)

|

813.6

|

157

|

519.2

|

|

明治40年(1907)

|

734.2

|

145

|

787.5

|

|

明治41年(1908)

|

1098.4

|

226

|

787.8

|

|

明治42年(1909)

|

862.6

|

178

|

725.4

|

|

計

|

4387.4

|

873

|

3045.0

|

一方、明治35年(1902)1月、内務省所管国有林の約20,000haが文部省に所管換となり、札幌農学校維持資金として

中川演習林約12,000haが誕生する。中川の国有林は約39,000haであり、両者あわせて総面積の86% を占める林野で木

材生産が行われた。日本の木材市場で、エゾマツ、トドマツの針葉樹が最初に本格的に生産開始されたのは中川の国

有林である。

当時、道産材は「天塩松」と称され安平志内川流域の国有林では、伐採造材、薮出後、安平志内川まで橇で運搬し、そ

れ以降は筏流しで天塩川の河口まで流送する方法がとられた。

当時の木材は本州・朝鮮・中国への移輸出材が主で、明治40年ごろからは王子製紙の苫小牧林業もかかわるように

なり、冬山造材・天塩川流送を行い、天塩港に集積された。

農耕予定地の立木伐採から始まった中川の木材生産も、開拓の進展、道内各地への鉄道網の拡大などにより、森林

開発はより資源の豊富な宗谷、北見地方へ中心を移し、天塩川下流域の森林開発は20年程で最盛期が終焉する。

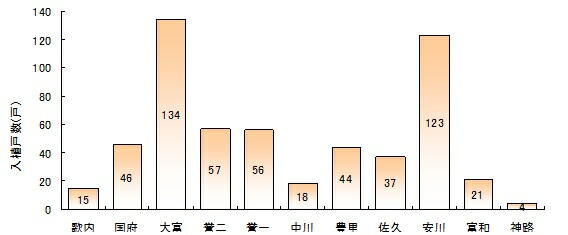

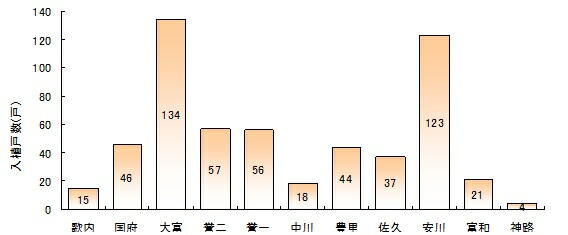

中川御料地入植状況(明治44年度)

|

個所名

|

現在地区名

|

戸数

|

面積(町歩)

|

|

ポンピラ

|

誉二

|

57

|

255.681

|

|

アベシナイ

|

安川

|

123

|

645.852

|

|

ピラゥトル

|

歌内

|

5

|

26.262

|

|

セオ

|

誉一

|

56

|

289.892

|

|

チラシナイ

|

富和

|

21

|

106.130

|

|

トートマナイ

|

大富

|

134

|

647.140

|

|

ニオ

|

豊里

|

44

|

219.861

|

|

パンケナイ

|

中川

|

18

|

87.692

|

|

コクネップ

|

国府

|

46

|

233.312

|

|

サッコタン

|

佐久

|

37

|

179.901

|

|

クンネシリ

|

歌内

|

10

|

52.062

|

|

ポロモイ

|

神路

|

4

|

21.382

|

|

計

|

|

555

|

2765.167

|

中川御料地入植戸数 (明治44年度)

|

|

掲載内容は、改変・再利用を許諾しますが、法令その他に反する形での利用を許諾するものではありません。

|