|

�����F�@�z�[���y�[�W

���쒬�̉��v

|

����̔��͔|

|

�@�k���n���i�k���A�[��A���y�A�N�ʁA���A�ې��z�j�����{�̔��͔|�̒��S�n�ł��������Ƃ͗L�������A����n��

�i����A���[�A�q�b���A����A�m�ʁj�����Ėk���n���ƃV�F�A���Q�����锖�͔|�n�ł��������Ƃ͂��܂�m���Ă���

���B

���ׂ̖{�i�I�ȍk��́A����27�N�n�Ӑ��i���i�R�������甖�ׂ̎퍪6�іڂ��k���̗N�ʑ���1���ō͔|

�����̂��n�܂�Ƃ����B

����A����ɂ͖k�C���̔��א��Y�g��̍ő�̌��J�҂ł���c����������42�N�ɒ���鎺�䗿�тɓ��A���Ă�

��B

�c�����͖���24�N�����쑺�����̐���ŁA���쑺�̔J�_��Ŕ��ׂ̍�t�����琸���܂ł̋Z�p���K����

���B

���a3�N�ɖ�t���i�k���s�j�̏���ߐ{�Îs�̈����Œ[�쑺�ɈڏZ�A�������̌������d�ˁA�������̉��Nj@�����

���������l���ł���B

���ׂ̓V�\�Ȃ̑��N���Ń~���g�ƌĂ�A��ʂɂ͔��ה] (�����g�[��) ���܂ޓ����̐A���̑��̂ŁA���ׂ̌s�t����

���E�����C�������Ĕ��ז������������B

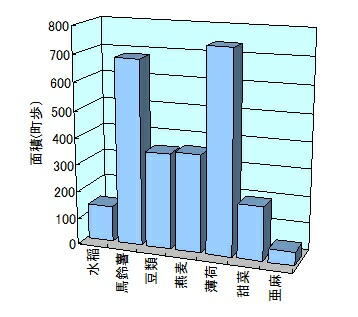

�吳7�N�i1918�j3��8���t�̖k�C�^�C���X�ɂ́u�{���ɎY���锖�ׂ͎�艵�����ׂɂ��đe���i�Ȃ邪�吳4�N�̏�

�����A�����҂�7,626�l�A��艵������556,968�ҁA���i1,709,410�~�ɂ��đ�����͉��l�_�˓��̖f�Տ��l�͒��ڗ�

���w�����Ȃ����̂Ȃ�B�v�Ƃ���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�k�����H��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c����������

�@���ׂ́A�Ԃ��J�����O�Ɋ������āA���n�����s�t�͉A�����ɂ��āA���������Ă��琅���C�������āA���ז����̂�B

�����X�ŗ�p����ƁA���F�����Őj��̌����i���ה]�j�������A��艵������50�������ה]�Ƃ��ĉ�����ꂽ�B

���ׂ��I�ꂽ�̂́A�C�͔|�ɓK���Ă��邱�Ƃ␅���C�����@���e�ՂŖ��]���݂̂̏o�ׂō�������������

���Ƃɂ���B

�吳11�N�i1922�j���ɂ͖k���ƒ���œ��{�̔��͔|��80�����߂�܂łɂȂ����B���ה��̖�5�����̎�艵������

�Ζ���1�̗e��(18���b�g��)�ŁA���a9�`11�N�ɂ�180�~�`240�~�Ŕ��ꂽ�B(��1�U60kg��12�~)���ׂ̍D�i�C���}�ցA

���l�_�˓��̖f�Տ��l���A�������t���ɖK��A�_���w�i���A�V������j�⍲�v�w�O�͎Y�n�s�ꉻ���A���فA�������H

�X���ɏ����ڂ��܂������W�Ԃ肾�����B�ЂƂ��ё������ɂ���ƘA���A��A���������ɓ���Z��D���̉J���~�点

�u���ށE�łE�����v�̕����O���������A�Ăѕn���ւƐg������҂����Ƃ�₽�Ȃ������B

��艵�����݂̂̐��Y�ł́A���i�̕ϓ������������ƂɊ뜜��������_���́A�吳9�N(1920�j����Łu�k�C�����א���

������Ёv��ݗ��A��13�N�ɂ͋��̐��������z�N�����i�ۏؐӔC�k�C���M�p�w�����̑g�����������z�N�����_�Ƌ���

�g���A����)�ɗv������B�z�N�����͏��a8�N�i1933�j�k�C������4���~�̕⏕�����y�Ɍ��ݗ\�肵�Ă����H����

�t���i�k���s�쒇���j�Ɉڂ����H��11���S��~�Łu�k�����א����H��v�����݂���B����ɂ���āA�������ō̂�ꂽ��

���̎�艵���́A�k���̐����H��ɏW�߂�ꂽ�B

�z�N�����́A���a14�N(1939)�ɔ��ה]�A���ז����v525�g����A�o�A���E�s���7�����߂�܂łɂȂ�B

���ה]��6���̓A�����J�A���ז��̑唼�̓��[���b�p�����ł������B

�₪�ē����푈�i�����m�푈�j�̌����ɂ�鍑�Ɠ����̋����ɂ���āA��K�͂Ȕ��ׂ̌����ƁA�H���ƂȂ鑼�̔_��

���ւ̓]����]�V�Ȃ������B

���́A�啝�������ł̋Z�p�����͒v���I�ƂȂ�A����̔��Y�Ƃ͎���ɗ��j������������čs�����B

�@�@�@����̔_�앨�̍�t����(���a10�N)

|

|

|

|

����ꂽ�W���@�\

|

�@���쒬�ɂ����Ĕ_�ƏW���Ƃ��Ă̋@�\���������W���́A���R�Ԓn��̏W���ł���A ���Y�n��ɂ����Ă͍�� ��

�a���ɔ����ďW���@�\���������Ɠ����ɁA���x�������𒆐S�Ɏ�N�l�����s�s�ɗ��o�������Ƃ��v���ł���B���a30

�N(1955)�ɂ�7,237�l�ł������l���́A�T�O�N��̕���16�N�i2005�j�ɂ�2,106�l�ƍő厞��30���ȉ��ɂ܂Ō������Ă�

��B

�S�̂�35����65�Έȏ�̍���҂Ő�߂��A����́A��_�ƁA���ӏW���A�s�s�Z�����Ƃ��A�g�����V���ȺЭ�è�`

���ɂ��A�_�n���̒n�掑���̕ۑS��V���ȉ��l�̑n���ƍĐ����ꏏ�ɍl�����V�����r�W�l�X���f���̍\�z���K�v��

�������B

�_�H�W��

�@�_�H�́A�A�C�k���t�߂̐_���R(�W��398��)���J���C��C����T���i�_�l���~��Ă���H�j�ƌĂ�ł������Ƃ���A�吳11

�N11��8���A�V�����̊J�Ǝ��Ɂu�_�H�v�̉w�����t����ꂽ�B

�_�H�w�O�ɂ͍��S�ې���̊��ɁA�k�剉�K�т̗ыƘJ���ҏZ������W�����ł���B

���X�͓V����̍��݂̖y�G�u�z�����C�v�i�傫����̗��݁A�̈Ӂj�ƌĂꂽ�n��Ŗ���40�N�ɉF�������A��41�N�㓡

�����䗿�n�ɓ��A���Ă���B

�y�G�͕������ƕx�a�̒��Ԃɂ���A�V����̋��J�������M�^�𗘗p���闷�l�̏M�h�ƂȂ邱�Ƃ��������B

���̊J��ɂ�菺�a29�N�`33�N�܂ł�12�˂����A�A�W���K�C���E�C�i�L�r�E�r�[�g����ɍ͔|�����B

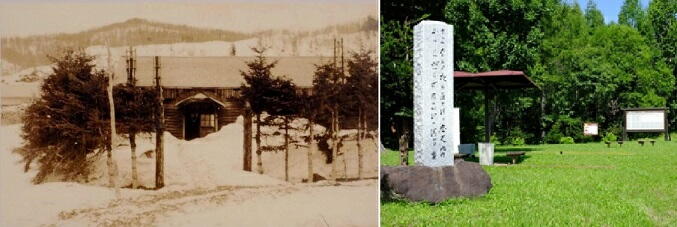

�_�H�w�O����y�G�ɂ͓V�����D�œn��s�ւ�����A�������^���ŏ��a38�N�i1963�N�j�_�H�勴�i�苴�j���ː݂�

��A5��20������ɓn�������s��ꂽ���A���N12��18���ߌ�11�����˕��������ŗ�������B�_�H�勴�̗�����O�N

�̑䕗�ł̔�Q�����@�ƂȂ菇�����_�B���a40�N6���ɂ͔_��1�˂ƓS���W�E��11�l�ƂȂ�A���w�Z���p�Z�����B

���a40�N�i1965�j7���_�H���w�Z���p�Z�ƂȂ�A�_�H�n�悪���l�ƂȂ�B

�_�H�w�͗��p�҂��F���ƂȂ������ߏ��a61�N3��14���Ŕp�~���ꂽ�B

�@�@�@�_�H�勴�i�苴�j

�x�a�W��

�@�x�a�̓`�����V�i�C�i��𐬂��ăT���T������鏬��j���m�ǎu���i�`���V�i�C�j�ƌĂꂽ�B

���a15�N�i1940�j12���̑��c��Łu�x�R���l�̊J�������a�ȏW���v�ł��邱�Ƃ���u�x�a�v�̖����t����ꂽ�B

�x�a�́A�_�H�ƍ��v�̒��Ԃɂ���A�����u����i��X�̉����ĉ����̈Ӂj�̍����_����㗬�̓V����̍��ݑ��ɑ�

�����n��ł���B

�����u����̍����_�t�߂ɂ́A�A�C�k�R�^��������A�����u����ɉ����ĉ����Ă����A�C�k���A�V������M�ňړ�����

�Ƃ��̏d�v�ȋ��_�Ƃ��āA�M�^�𗘗p����l�̏h�ƂȂ邱�Ƃ��������B

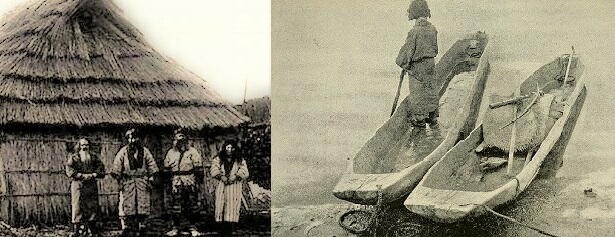

�����u����̍����_�t�߂ŃI�t�C�`���V�i�`���V�Ձj�����@����Ă���B�`���V��16���I����18���I�̃A�C�k��������

�{�݂ƍl�����Ă���A����R�ȂǂŎ��͂Ɛ藣���������ꏊ��9�ڂقǂ̊��̍�菄�炵��̓�����2�A3��

�̃`�Z�����݂����B�I�t�C�`���V�Ղ͊K�i���3�̖ʂ��݂��A��̕����͂ނ悤�ɕ��� 4.5m�A�[���� 1.5m�̍����t

���`�ɏ��炳��Ă���B

�`���V�̗p�r�́A����Ƃ��Ă̐��i�������A�����ŃA�C�k���̃`�������P�̏�A�a�l�Ƃ̐킢���������Ȃ�ƌR���{�݂Ƃ�

�Ă̖������傫���Ȃ����Ƃ����B�`���V�̒z���ɕK�v�Ƃ��ꂽ�J���͂́A���悻100�l������Œz���ɂ͈ꃖ���قǗv

�����Ɛ�������Ă���B

����42�N�i1909�j�ɂ́A�m�ǎu����20�˂����A���Ă���A���������Y�̈�Ƃ�2��2�����쑺���`���V�i�C7��43���ɓ]

�Ђ���B

�����u���쉈���̃T�N�R�^����ǂ�ꂽ�A�C�k�́A�`���V�i�C��̏㗬�ɈڏZ���A�����C�\�����R���̈�Ƃ͏��a����

�܂ŕ�炵�Ă����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�t�C�`���V��

���a�W��

�@���a�n��͍��v�s�X����15km�قǓ�Ɉʒu��������u����̉͊݉����ɑ��W���ł���B���a�̒n���́A���a

15�N�i1940�j�̎����������ɁA�u���ɋ��͂��ĕ��a�ȕ�����z���v�Ƃ������Ƃ��璷�����������������B

�������́u�u�����v�i���Ԃ�Ȃ��j�ŁA�A�C�k��́u�V���v���i�C�v�i�E�O�C�̂����j����]�������B�����ł��u��������

���u����ɂ̓E�O�C�A���}�x�A�C���i�����݁A�����̒ނ�l���K���B

�u������ł͍������̂ꂽ�̂ŁA���A�O���獻���@�肪���������č̎搶�������Ă������オ����B

�u�����ɓ��A���������́A���l�ł���B����42�N�i1909�N�j�䗿�n�̑ݕt���s���A32�˂����A�����B

�u�����̏W������2km�قǏ㗬�̃��b�J�E�G���x�c��ƈ����u����̍�������n�_�ɃA�C�k�R�^��������A�_�x�V�Ƃ���

�U�������A�҂Ƀ`�Z��ۖ؏M�̍����A�R�̐H�ו��Ȃǂ��������ق��A�����u������������A�_�앨�̏o�ׂ□

�X�≖�Ȃǂ̐����i�̎d����Ȃǂ��d���ɂ��Ă����B

���a4�N�i1929�j�Ɋ��ݎu�����w�����݂����A��������n3 �����݂��^�����A�~�͔n���Ŏu���������z���č��v�s

�X�܂ōs�����Ƃ��ł����B

���a3�N12������u�����f�Ï��ő�B��߂Ă�����J�x���Y�̌��ɁA��̍֓��g�A�����l�Y���q��2�l�ŖK

��A���a7�N�i1932�j8��14���A8��18���܂�5���ԑ؍݂�47��̉̂��₵�Ă���B

�f�Ï����Z��́A�Ԍ�9�ԁi��16���j�A���s5 �ԁi��9���j�̖ؑ��������ăg�^�����ŁA���ւ̑O�ɂ͌a30cm�]��̊ۑ�

�̖和�������Ă����B

�܂���������ł��ڈ�ƂȂ�悤�ȗ��t���̖h���т��f�Ï��̕~�n�ɏ䍂�����ɐ��R�ƕ��сA�O��ɂ͌a20cm���炢

�̃A�����M�i�I���R�̖j���������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����f��

�u�����f�Ï��ՂɁu�g�������v����������A�u����Ȃ��Ɩ�͉߂��u�����̎R�̂��֏Ƃ炷���̂����̐Â����v

�̉̔肪���Ă�ꂢ��B�f�Ï�����̖h���т͓����̂܂܂ɂ���B�u���������z���g�������ւƎ��铻���́A����

14�N�i2002�N�j�ɎU���H�Ƃ��ĕ��������ʂɌ��J����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�u�����̑���{���h�w�l��(�����̃��K�l�̒j������J�x���Y�j

���a27�N���璆��̎s�X�n�܂Łu���݃o�X�v���^�s����Ă������A���p�҂����Ȃ��Ȃ������Ƃ��珺�a32�N�ɔp�~����

���B����ł����a33�N�̋��a�n��̐l����490�l�𐔂��Ă����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�p�Z�ɂȂ������a�����w�Z

�J�W��

�@���a����X��10�L���قǎR���ɓ���ƁA�J�n�悪����B�J�́A���M�̔J���D������Ђ̔J�{�g���A����41

�N�D�y�̐^����ɏ��L���Ă����_��ɏ������㏞�Ƃ��āA����44�N�i1911�j�����u����㗬�̓y�n1,303.6ha��

��������ꂽ�̂Ɏn�܂�B

�吳2�N�ɔJ�_��ɍŏ��̏���l�Ƃ��Ď�R��A��K�m�V���A�n�Ӑm���Y�A�r��F���A���吳3�N�ɌF�J����

�v�A�R�{�F�s�A�Óc�����A�Óc���ܘY�A�Óc�m���Y�����A�A�����͊��o�g�ł������B

�w�Z�͑吳5�N�A�撷�̑]�������ق�11�������N�l�ƂȂ�A�J�{�Ђ��15�~�̊�t���吳6�N4���P���u�����q

�포�w�Z�J���ʋ�������J�Z�����B

�����A���ɂ́A�֍s��������u��������x���ۖ؏M�œn��K�v�����������Ƃ���A�吳10�N��10�ӏ��́u�苴�v����

���������B

���̌�A�c�����A���슨�O�Y����\�ƂȂ�J�{�ЁA������A����y�؎������ɒ�A���a2�N�Ɏu�����܂Ŕn

�ԂŒʂ��铹�H�����������Ă���B

���a���N�i1926�N�j�A10���J�Ɋ��݂̉w�������ݒu����A�w�Z�̖T�ɂ͐_�Ђ��������ꂽ�B

�J�̏W���́A����̎s�X�n���炨�悻31�q����Ă������߁A���ׂ���v�Ȕ_�앨�ł������B

���ׂ��I�ꂽ�̂́A�C�͔|�ɓK���Ă��邱�Ƃ␅���C�����@���e�ՂŖ��]���݂̂̏o�ׂō�������������

���Ƃɂ���B

���͂����L�тł��邱�Ƃ���_�Պ��͓~�R���ނœ����A���a35�N�ɂ�59�ˁA358�l���������Ă����B

���H����������A�d�C�������ꂽ�̂́A���a40�N�ł���B�e���r��①�ɂ���������Ɛl���݂ȕ�炵���ł���悤��

�Ȃ������A���H������_���̑��i���s���Ă��A�n���I�ȕs�ւ��ŗ��_�҂��������A���a49�N5�����ɂ�15�ˁA50�l�ɂ�

�Ō��������B

�S�����ɂ́A���k����90�l�����Ƃ������������A���̔N��10��28���ɔJ�����w�Z�͔p�Z�����s���B�J���w�Z

�n������58�N�ڂ̂��Ƃ������B��K�͑��n�v��ɂ��A�����̈琬�����݂����A�n���I�ȕs�ւ������藏�_���f�O����

�a57�N�i1982�j8���ɖ��l�W���ƂȂ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�����w�Z�͔p�Z��(���a49�N�j�@�����w���Y�t�H�x ���a50�N�V�N��

�J�{�g

�@�J�{�g�͈��� 4�N(1857)�A�z�㍑���H�S�{�쑺 ( ���݂̐V�������蒬 ) �ŋ��ԏ��A�J�P���q��̎l�j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B

���� 3�N( 1870 )�A14 �̂Ƃ��ɏ��O���ɓn��5�N�Ԃ̕���̌�A���� 8�N( 1875 )�A���M�Ɉڂ�C�Y���A�H����E�q��̓X�ŕ������B

���� 15�N( 1882 )��26�ŕč��r���G�ݓX���J���ēƗ��A���ď��A�ݖ������ƂɊg�傷��B

���� 26�N( 1893 )�Ɍ����̌��Ă��z�ォ��^�Ԃ��߂�100���̏��^�D�D �u�@�v�ہv ���w���B

�k�l�őq�ɋƂ��J�Ƃ���܂ł͌l���X���������A���� 32�N( 1899 )�ɋ��c���ɓ��I���u�J������Ёv��ݗ�����B���̌�́A�C�^�Ƃɏ��

�o���B�����푈�Ŏ����D�����{�p�D�ɂȂ�A���̕⏞���Ŕ������V�s�̉p���D���܂������I�푈�ŌR�p�D�ɂȂ�A�����`�Ǎ��ɎQ���A�c��

�Ȑ��{�⏞���ɂ��p�����玟�X�Ƒ�^�D���w������B

���� 44�N( 1911 )�ɂ́A���L�D 6 �� ( 17,503 ���g�� ) �Ńn���C�܂ł̒���q�H���J�݂��A���{������5 �ʂ̋K�͂ɒB�����B

�� 45�N( 1912 )�A�J���D (��) ��ݗ����A�吳 11�N( 1922 )�ɂ͎��{�� 500 ���~�̑��ƂւƐ����𐋂���B

�J���D���L�D�̃s�[�N�͏��a14�N��8��38,089���g���ŁA�ߔ������V���̃f�B�[�[�������D�ł������B

���I���œ��{�̂ɂȂ�������̒�����A�ɁA������ДJ���s��ݗ�����B���̉�Ђ͑吳13�N�ɂ͑�A�𒆐S�ɂ����ɓ��������ӂ̊C

���S�����鍕�P�D�D�����i���{��5���~�j�ɐ�������B

�吳3�N�Ɏ��{��50���~�̊������Z��Ђ�����A���N��Ɋ�����s�Ɖ��́B������s����Ƃ��Ċ����̊J���ɍv������ȂǁA�����ʂŋƐт�

�グ���B

�吳 13�N( 1924 ) 5 ���A���N 68 �Ŏ����B2��ڋ{�g���P���������j�^�g�́A���D�В��E������s���悩��k�咙�~��s����A�k�C���͓d�C

������A���l�����ی��В��̂ق��A�M���@�̑��z�[�ŋc����3���߂�B���a4�N (1933)���珺�a8�N�܂ŕ�V�Ȃ��ŏ��M�s���߂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���M�̋��J�{�g�@

��a�W��

��a�͒t�E���ʁu���b�J�E�G���x�c�v�i�����̈�����A�̈Ӂj�ƌĂ�Ă����n��ł���B�n���ł͒P�ɘa�v���i���b�J�j

�ƌĂꂽ�B

�吳3�N�]��y�V����117�����̕��������A�吳5�N�i1916�j5��21���A�ޗnj��\�Ð쑺�o�g�̐�J���ꂪ�A��i��

�{���j�ƂƂ��ɍ]��_��ɓ��A�����B

�吳7�N�i1918�j�A�Љ��v�l�Y�A��c�F��Y�A�c�㐴���A���X�@���4�����]��_���

���������A�J����20�������x�ł��������Ƃ���A���̔N�̏H�ɔ��蕥����������

���B

�吳11�N�`13�N��8�ˁA���a4�N��30�˂̏W�c�ڏZ������A���A�҂������w�Z�ݒu��

��肪����A���a5�N3���ɏ㓏�����s���A���N5��21���u�u�����q�퍂�����w�Z��

���t�E���ʓ��ʋ�����v�Ƃ��ĊJ�Z�����B���a6�N�A���b�J�E�G���x�c���݉w��������

�u�����B

���a11�N11��20���Ɂu�K�i�T�C���C�j�q�포�w�Z�v�ƍZ����ύX�A���a16�N4���P���K

�����w�Z���o�ď��a22�N�K���w�Z�ƂȂ����B���̔N�A�u���a���w�Z�K���Z�v�����u��

��B���a15�N�i1940�j12���̑��c��Ŏ�������������A���a�v�ƂȂ����B

��a�̎�Ȕ_�앨�́A��ʂ̕ւ��������߂ɗA����̂�����Ȃ����ׂ⏜���e�Ȃ�

�ł������B

���b�J�E�G���x�c��̋�������ɊJ�����W���ł��邽�߁A�����y�n��Ζʂɍ͔|���Ă���A�Z���̐����͕n���������B

���b�J�E�G���x�c��̒����ɂ͒��������I�̒n�w���I�o���Ă��āA�����̉����Y�o����B

�ő厞�ɂ�70���˂̌ː��𐔂������A�y�n�����������������痣�_�҂��݂�ꂽ�B���H�͑�J�ɂ��x�X�n������N

������ʕs�\���N�����A���a37�N�̑䕗9���E10���ɂ���ЁA��������ƂȂ�A���́u�ЊQ���r�_�ƈړ]����{�v

�́v�Ɋ�Â���15�ˏZ����91�l���S�˗��_�����B

���a38�N3��31���A�K���w�Z�ŏW���̉��U���E�p�Z�����s��ꂽ�B

�Օ��W��

�䗿�ǂł̓T�b�R�^���_�n�ƌĂ�ł������A�n���ł́A�A���}�i�C�ƌĂ�ł����n��ł���B

�A�C�k��̢�C�����̂���죂��Ӗ�����B

�Օ��̒n���́A�V����̐�^������̐����ł���A�q�C�̎��_�ł�����䗅�_���J���Ă����Ƃ��납��t����ꂽ�

�T�b�R�^���_�n�ɂ́A����41�N���A���n�܂����B����42�N�̃T�b�R�^���䗿�n���A�Ґ��́A33�ˁA�ݕt���ʐς�159.6

�����ł���B

���A�҂̑����͕x�R���l�ł������

���A�����́A���Ȃ��ѥ����n�鏒�Ȃǂ̎����앨���k��A���̌�A�엀�ȓy�n�ɍ؎���哤���������ׂȂǂ̍앨��

�k�삵���

�_�Y���̔��o�́A�g�c�����Y������D�蕨���A���̕ւ��J�����B

�g�c�����Y�́A�吳3�N�i1914�j����吳8�N�܂ŁA���쉉�K�т̎R���ɔC������Ă���B�R���͌���̑��ӔC�҂Ƃ���

��ƌ���̏������s���A���̏��̌���A���ދZ�p�̎w���A�W�^�ޕ��@�̎w���Ȃǎ��ƑS�ʂɊւ�����B�܂��R����

�J���҂̕�W���������ɂ��֗^���A�ѓ��B���ɍv�������B

�g�c�͎G�������c�݁A�吳11�N�ɍ��S�V����(���@�J�{��)���_���܂ŊJ�ʂ������ƂŁA��12�N�ɗ_���s�X(������s

�X)�Ɉړ]���A�č����ď��A�č������q�ɋƁA���ݐ����ƂɎ��Ƃ��g��A���Ɨp�g���b�N������O�E����ʂ��Ēn

��Y�Ƃ̔��W�ɍv�������B

�吳12�N����̓A���}�i�C�여��̖k�C����w���K�ѓ��ɂ����A���s��ꂽ�B

���a30�N�i1955�j12��2���A���v�w�` �V������w�ԂɋՕ�����~��Ƃ��ĊJ�ƁB

���a62�N�i1987�j4��1�����S���c���ɂ��Օ��w�ɏ��i�A�����͉w���ӂɖ��Ƃ����������A����2�N�i1990�j9��1����

�p�ҊF���̈הp�~�B

�@�@�@�@�@�@�Օ��̑�

|

|

�f�ړ��e�́A���ρE�ė��p���������܂����A�@�߂��̑��ɔ�����`�ł̗��p������������̂ł͂���܂���B

|