|

清水孝 ホームページ

清水家のはなし

|

常蔵の長男 清水 清

|

常蔵の長男、清水清(明治41年5月15日生)は、伯父の徳太郎が経営する猿払村鬼志別の材木店の帳場で修行した後、中川村役場

に奉職する。

昭和5年に誉平の地主、加藤末彦の娘ハル(大正元年12月10日生)と結婚、弘一、智、孝(筆者)の3人の息子を育てる。

昭和15年1月12日、常蔵が57歳で死去、長男の清は31歳で家督相続する。

翌年、大東亜戦争勃発を期に旧日本海軍の召集を受ける。多くの部隊が南方に移動したが、内地勤務を命じられ海軍機専用組立工

場の小泉製作所(現・群馬県大泉町)で整備兵として訓練を受ける。

主として機体組み立てであったが、下士官の班長を軸として1機ごとに機付兵として6名程度が配置され、各自の作業部位も固定され

ていた。

生産した機種は「零式艦上戦闘機(零戦)」が主で、ほかに「97式艦攻」、「零式輸送機」などを生産した。

従業員は6万人が働いていて、昭和16年から終戦までの間に約9,000機を量産した。完成した機体の出発には、君が代が演奏され従

業員が見送るのが恒例であった。

小泉製作所

昭和17年5月、米爆撃機の首都空襲を受けたことで軍部は制海水域を拡大する必要に迫られ、ミッドウェー攻略を決意した。

その陣容は、空母赤城、加賀、蒼龍、飛龍を始め戦艦大和、陸奥、長門、伊勢など、計百余隻で5月27日と29日に広島湾を出港した。

しかし、出発の時から米潜水艦に察知されており、暗号も解読されていたことから、ミッドウェー作戦は失敗に終わり、この時の戦局が

転機となって、日本は敗戦へ突き進むことになる。

戦後、清は吏員に復職したが、GHQの指導のもとで行われた農地改革により、農場を小作農家に譲り、中川市街に住まいを移した。

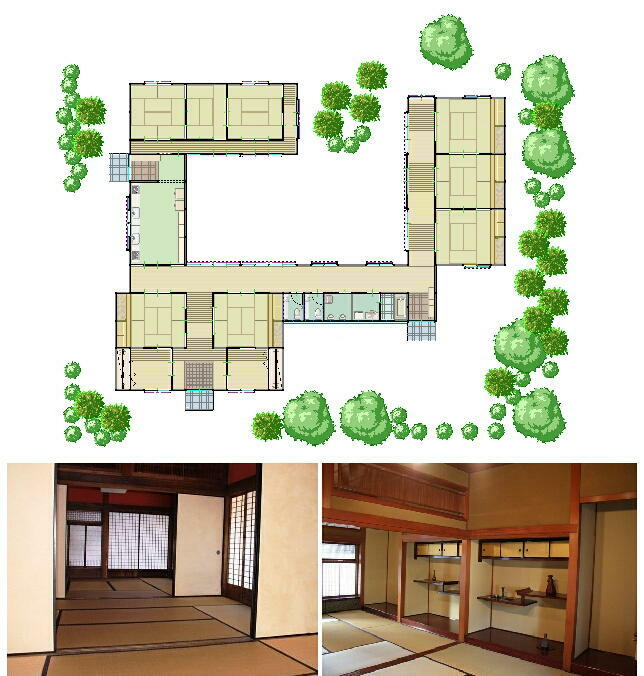

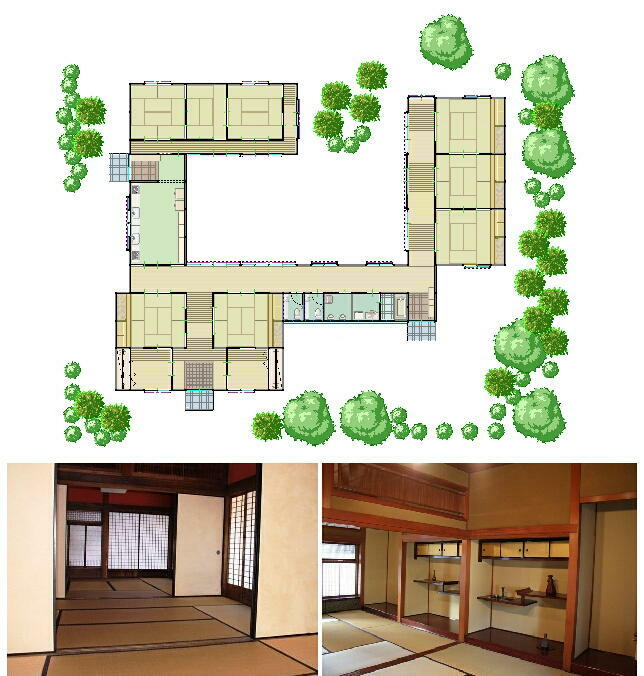

この屋敷は、薄荷売買の盛んな時代に中川市街に建てられた旗亭(料理屋)であり、隣や近所には料亭が立ち並び、多くの芸妓が働

いていたが、太平洋戦争の激化による国家統制の強化によって、大規模な薄荷の減反と、食料となる他の農作物への転換を余儀なく

され、薄荷景気はあえなく崩壊し廃業に追い込まれていた。

農地改革は全国175万戸の地主から全農地の35%、小作地の75%に相当する174万haを強制的に買収し、475万戸の農家に売却する

ものであった。

GHQは、農地買収は正当な価格、十分な補償で行わなければならないと主張したが、政府はインフレによって貨幣価値が著しく減価し

たにもかかわらず、農地改革が終了する昭和25年(1950年)まで買収価格を据え置いた。

この結果、買収価格(水田反当り757円、畑反当り447円)は、事実上の無償買収となった。

もし、農地証券を物価スライドさせていたなら、政府は重い財政負担になって今日のような日本経済の成長はなかったとされている。

たしかに農地改革は、その後の日本の経済発展を農村から支える原動力となったが、中川では水害や冷害のために昭和30年代の中

頃まで、苦しい農業経営を強いられた。

農地解放は、経営的な見地からすれば、大規模農業の細分化に過ぎず、土地の所有者が大幅に増加し農業経営が著しく非能率的な

ものになったことから、逆に農家を苦しめる結果になった。

清は、町の産業建設課長、総務課長、助役兼収入役を歴任し、昭和43年3月、60歳で勇退し長男の清水弘一(現湧別町行政相談

員)が住む紋別郡湧別町に転居する。

湧別町はサロマ湖を抱えるオホーツクの港町であり、宗谷場所として栄えた町である。宗谷場所は松前藩の直領として湧別沿岸を中

心に貞享2年(1685)に開設されている。

松前藩は米による禄高に代わる財源として、蝦夷地を多くの場所に区画し、アイヌとの交易権を家臣に給地として与えた。給地を得た

家臣は、米、酒、タバコ、鉄器などを積んで場所に航行し、場所の海産物などと交換して松前に持ち帰り収益とした。

清の晩年は、魚釣りや庭木造りなどをしながら妻のハルと悠々自適の暮らしで、老人クラブ会長や真宗寺の檀家役員を長年務め、平

成16年(2004)9月13日午前11時、満96歳の天寿を全うした。(法名、光現院釋諦鏡)

妻のハルも、同じ年の11月24日正午、92歳の生涯を終えた。

|

|

掲載内容は、改変・再利用を許諾しますが、法令その他に反する形での利用を許諾するものではありません。

|